Ölindustrie: Neun Mädchen verklagen den Staat – und dann? Eine Reportage über die Macht und die Zukunft, Ölkonzerne, Gasfackeln und eine Klage in der Provinz Sucumbíos im nördlichen Ecuador.

Erschienen am 28.04.2023 in Süddeutsche Zeitung

Bilder und Text: Inga Dreyer und David Schmidt

Die Luft in Shushufindi schmeckt nach Ruß. Selbst in einer Wohnung im ersten Stock eines noch unfertig anmutenden Betonbaus riecht es nach Gas und Benzin. Der Geruch liegt wie eine Glocke über der Stadt im Amazonasbecken im Nordosten Ecuadors.

Jamileth Jurado sitzt auf einem breiten Sofa und hält zwei Kissen fest, die auf ihrem Schoß liegen. Die 15-Jährige lächelt zurückhaltend, während sie erzählt, wie sie und acht andere Mädchen gemeinsam den Staat verklagt haben. Sie streiten für ihr in der Verfassung verankertes Recht auf sauberes Trinkwasser und eine ökologisch intakte Umwelt. Kurzum: Es geht um die Zukunft – ihre eigene und die des Regenwalds. Denn die Verschmutzungen durch die Ölindustrie setzen die Gesundheit der hier lebenden Menschen, Pflanzen und Tiere in einer der artenreichsten Regionen der Erde aufs Spiel, sagen die Mädchen.

Die Mutter kratzt für die Chemotherapie ihr Gespartes zusammen

„Eines der größten Probleme sind die Gasfackeln“, sagt Jamileth. Die Menschen hier nennen sie „Mecheros de la muerte“, zu Deutsch: Feuerzeuge des Todes. So ähnlich wie Feuerzeuge sehen sie auch aus: hohe Gasflammen, die zischend über schmalen Stahlrohren lodern. Die Gasfackeln verbrennen sogenanntes Erdölbegleitgas, das bei Ölbohrungen entweicht.

Die Klage der „Niñas de los mecheros“, der Feuerzeugmädchen, wurde von der Union der von Texaco betroffenen Menschen (UDAPT) organisiert, die sich für Menschen- und Naturrechte in der Region einsetzt. Die Mädchen hatten bereits Erfolg: Im Oktober 2021 urteilte der Provinzialgerichtshof von Sucumbíos, dass bis Ende März dieses Jahres alle siedlungsnahen

Gasfackeln hätten verschwinden müssen. Bis 2030 sollen alle anderen folgen. Doch bislang ist unklar, ob das Urteil umgesetzt wird.

Mehr als 450 Gasfackeln gibt es der Umweltorganisation Acción Ecológica zufolge in Ecuador, fast alle stehen hier im Nordosten. Manche brennen seit 50 Jahren, rund um die Uhr. Man findet sie im Wald, an Flüssen, sogar mitten in Ortschaften. Wer hier lebt, riecht jeden Tag Ruß.

Erstmals wurde in Sucumbíos in den Sechzigerjahren nach Öl gebohrt. Angeführt von dem US-Konzern Texaco, der später von Chevron übernommen wurde, zogen damals Ölfirmen in die Provinz. Shushufindi existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Region war fast vollständig von dichten Regenwäldern bedeckt, bis heute Heimat indigener Volksgruppen.

Angst vor Krankheiten und sozialen Konflikten

Die Regierung treibt aktuell den Ausbau des Ölsektors weiter voran. Doch das lukrative Geschäft mit dem Öl geht einher mit Umweltverschmutzung, der Angst vor Krankheiten und sozialen Konflikten. Immer tiefer dringen die Unternehmen in die Urwälder vor und bedrohen die Existenzen indigener Gemeinden und die Lebensgrundlage von Tieren und Pflanzen. Vielerorts im Land protestieren und klagen zum Beispiel das Volk der Kichwa und der Cofán gegen staatliche sowie private Energie- und Bergbauprojekte, um Regenwald und Klima zu schützen. Auch in den Städten regt sich Widerstand.

„Für die meisten hier ist das Leben mit den Mecheros normal“, erzählt Jamileth, die mit dem nächtlichen Leuchten, dem Gasgeruch und den zischenden Geräuschen der Gasfackeln aufwuchs. „Aber mich hat der Gestank immer schon gestört. Als ich bemerkte, dass man davon

Kopfschmerzen und Atemprobleme bekommt, habe ich angefangen, über die Verschmutzung nachzudenken.“

Im Jahr 2017 begann Jamileths Mutter Fanny Silva unter Magenschmerzen, Kopfschmerzen und Blutungen zu leiden. Die Ursache war bald gefunden: Gebärmutterkrebs. „Für uns ist das in der Regel ein Todesurteil“, sagt sie. Denn in der Region gibt es keine auf die Behandlung von Krebs spezialisierten Ärzte. Bis zur nächsten Onkologie in der Hauptstadt Quito braucht der Bus neun Stunden.

Jamileths Mutter gab ihr Lokal auf, kratzte für die Chemotherapie das Ersparte zusammen. Ihr Mann ließ die Familie im Stich. „Das ist oft so in solchen Fällen“, sagt Fanny Silva mit bitterem Lächeln. Den Krebs konnte Silva besiegen. Doch ein Einkommen blieb ihr nicht – nur ein Stück Land, auf dem sie Hühner hält.

Manchmal bin ich sehr enttäuscht von Erwachsenen. Sie sollten auf die Welt aufpassen.“

Skarlett Naranjo, eine der

neun Niñas des los mecheros

Die Krankheit ihrer Mutter war für Jamileth ein ausschlaggebender Grund für ihr

Engagement. Die Verschmutzung sei schuld an den vielen Krebsfällen, doch die

Regierung leugnet das, sagt sie. In diesem Fall wurde gegen den Staat geklagt, nicht

gegen einen Konzern. In den Anhörungen vor Gericht bestritten Regierungsvertreter, dass es einen Zusammenhang zwischen den Gasfackeln und erhöhtem Krebsrisiko gebe.

Ein Problem sei die große Dunkelziffer, sagt Paola Oña von der Umweltorganisation Clínica Ambiental. Viele Krebsfälle blieben unentdeckt, weil Menschen aus der Region oftmals erst gar nicht zum Arzt gingen. Seit 2018 arbeiten die UDAPT und die Clínica Ambiental deshalb gemeinsam daran, Krebspatienten zu registrieren.

Je näher Menschen an einer Gasfackel wohnen, desto höher sei ihr Risiko, an Krebs zu erkranken, sagt Pablo Fajardo, Anwalt der UDAPT. Mehr als 70Prozent der Krebsfälle beträfen Frauen. So sei die Idee entstanden, mit einer Gruppe von Mädchen zu klagen, so Fajardo. Mehrere der Klägerinnen hätten krebskranke Eltern. „Die Mädchen haben gesagt: Wenn wir jetzt nichts tun, werden wir morgen selbst krank.“

Toxic Tours

Den Verdacht, dass das Leben nahe der Gasfackeln Ursache für die Krebserkrankungen sein könnte, zu beweisen, ist tatsächlich schwierig – wenn auch Studien durchaus Hinweise auf erhöhte Gesundheitsrisiken für Menschen liefern, die in der Nähe von Ölfeldern wohnen. Wissenschaftler der Umeå-Universität in Schweden beispielsweise zeigten in einer 2002 erschienenen Studie, dass Kinder unter zehn Jahren, die in bestimmten Ölförderregionen Ecuadors wohnten, ein erhöhtes Risiko für Leukämie haben. Männer litten häufiger an Magen-, Rektum-, Haut- und anderen Arten von Krebs. Frauen an Gebärmutterhals- und Lymphknotenkrebs. Zwei von Chevron finanzierte Studien konnten hingegen keinen Zusammenhang zwischen Krebssterblichkeitsraten und Ölförderung finden.

Doch obwohl es sich nicht beweisen lässt, dass es zwischen Ölförderung und Krebssterblichkeit einen Zusammenhang gibt, urteilte das Gericht im Sinne der Klägerinnen. Es begründete seine Entscheidung im Urteil mit dem Vorsorgeprinzip, das „bei drohenden Umweltschäden (…) die Staaten dazu verpflichtet, entschlossen zu handeln, auch wenn es keine wissenschaftliche Gewissheit gibt“.

Erfahrbar werden die Auswirkungen der Erdölförderung bei den Toxic Tours der UDAPT. Etwas außerhalb der Stadt spiegeln sich zwei Stichflammen in einer schmutzigen Pfütze auf einer Lichtung mitten im Regenwald.

Die Stahlkonstruktionen, aus denen die Flammen zischend entweichen, ragen haushoch in den blauen Himmel. In sicherem Abstand ziehen zwei Raubvögel ihre Kreise. Sicherheitszäune oder Wachleute gibt es hier keine. Doch die extreme Hitze bildet eine unsichtbare Barriere, schirmt die Gasfackeln ab. Rundherum erinnert der Boden an eine Mondlandschaft. Ein fauliger Gestank liegt in der Luft.

Ölindustrie im Regenwald: Rückstände versäuern den Regen und gelangen mit ihm auf die Ernten und Böden

„Der Geruch verursacht Übelkeit und kann zum Erbrechen führen“, sagt Ivonne Guerra von der UDAPT. An diesem heißen und schwülen Nachmittag leitet sie die Tour. Die ausgeblichene dunkelbraune Schirmmütze trägt sie tief in der Stirn. Das in den Mecheros verbrannte Gas besteht aus verschiedenen Komponenten, darunter Propan, Schwefel, Kohlenstoffdioxid und das besonders potente Treibhausgas Methan. Guerra sagt, dass das Gas nicht vollständig verbrennt. Die Rückstände würden in Flüsse gelangen, den Regen versäuern und mit ihm auf die Ernten und Böden gelangen, wo sie Tieren und Pflanzen schaden.

„Das Gas zu verbrennen, ist zwar weniger klimaschädlich, als es einfach entweichen zu lassen“, sagt Alexandra Almeida von der Acción Ecológica.

„Es abzufackeln, ist trotzdem eine Verschwendung.“ Laut Internationaler Energieagentur (IEA) wurde durch Gasfackeln 2021 so viel Erdgas verbrannt, wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande gemeinsam im selben Jahr importierten. Dadurch wurden 270 Millionen Tonnen CO2 und fast acht Millionen Tonnen Methan emittiert. Hinzu kommen andere Treibhausgase und Ruß.

Viel besser wäre aus Sicht des Umweltschutzes, das Erdgas zu nutzen, sagt Almeida. Ökonomisch gesehen aber lohnt sich für Unternehmen die Investition in die dafür benötigte Technik nicht unbedingt. Während viele Länder – allen voran Russland, Irak, Iran und die USA – weiterhin

routinemäßig Gas abfackeln, regulieren andere Staaten die Praxis deshalb. In Norwegen beispielsweise wird das meiste Begleitgas inzwischen exportiert. Auch Ecuador hat durch die Unterzeichnung der Zero-Routine-Flaring-Initiative der Weltbank angezeigt, dass es die Gasverbrennung bis 2030 beenden will.

Becken mit Ölschlamm

Almeida bezweifelt jedoch, dass sich die Erdölunternehmen – und damit der ecuadorianische Staat – an das Abkommen oder das Urteil im Fall der „Niñas des los mecheros“ halten werden. Zwar wurden an einigen Orten bereits Gasfackeln abgestellt. An anderen Stellen seien dafür neue

hinzugekommen. „Die Menge an Gas, die verbrannt wird, ist noch dieselbe.“

Nicht nur die Mecheros, auch Hunderte Öl-Kloaken verpesten das Amazonasgebiet von Sucumbíos. Tourleiterin Ivonne Guerra schiebt ein paar Zweige zur Seite und macht einen großen Schritt, um nicht auf eine Straße von Blattschneiderameisen zu treten. Die nächste Station der Toxic Tour ist eine Kloake mitten im undurchsichtigen Gestrüpp. „Dieses Becken hier hat Texaco angelegt. Es ist etwa fünf Meter tief“, sagt Guerra. Sie zieht sich Gummistiefel an, nimmt einen Stock, der fast doppelt so lang wie sie selbst ist, und watet ein paar Schritte durch den schwarzen Schlamm. Dann holt sie aus, rammt den Stock in den Boden, und er sinkt fast vollständig ein.

Becken mit Ölschlamm wie dieses gibt es viele im Regenwald Ecuadors. Die UDAPT spricht von mindestens 1000 Stück – offizielle Zahlen gibt es nicht. Die ersten entstanden in den Sechzigerjahren. Das, was sich zwischen 1964 und 1990 hier zugetragen haben soll, wird von manchen Umweltschützern, Journalisten und Politikern zu den größten Umweltkatastrophen der Geschichte gezählt. Das von Texaco/Chevron angeführte Konsortium, an dem der Staat Ecuador beteiligt war, soll damals Öl und Bohrschlamm einfach in ausgehobene Becken im Wald gekippt haben. Texaco/Chevron hat sich aus dem Gebiet zurückgezogen, Petroecuador hat das

Erbe angetreten, das Konsortium gibt es also in dieser Form nicht mehr.

Das in den Mecheros der Ölindustrie verbrannte Gas besteht aus Propan, Schwefel, Kohlenstoffdioxid

Bei der Ölpest im Golf von Mexiko 2010, als die BP-Ölbohrinsel Deepwater Horizon in Flammen aufging, flossen laut Zahlen des US-Umweltministeriums etwa vier Millionen Tonnen Rohöl ungehindert ins Meer. Auf ein Vielfaches dessen schätzt die UDAPT die Menge, die in den Becken im Amazonasgebiet lagert, auch hierzu fehlen offizielle Angaben. Hinzu käme toxisches

Schwarzwasser, das laut Guerra häufig einfach in die Flüsse geleitet worden sei.

1993 verklagten 30 000 Anwohner und vier indigene Völker Texaco/Chevron auf Schadensersatz. Doch obwohl ein ecuadorianisches Gericht den Klägern 2011 recht gab, ist der Rechtsstreit 30 Jahre später noch immer nicht beigelegt. Es geht um viel Geld: 9,5 Milliarden US-Dollar soll Chevron für die Folgeschäden bezahlen. 2014 urteilte ein Bezirksgericht, dass das Urteil nicht durchsetzbar sei, im vorigen Prozess soll es Fälle von Betrug und Bestechung gegeben haben.

Pablo Fajardo, einer der Anwälte von der UDAPT, in der die Klägergemeinschaft sich damals zusammenschloss, beharrt indessen darauf, dass in Ecuador ein rechtskräftiges Urteil gesprochen worden sei.

Laut einem Bericht im New Yorker gibt Chevron offen zu, dass es die Becken mit Bohrschlamm gibt, sieht sich aber nicht in der Pflicht, sie zu beseitigen. Nach eigenen Angaben habe der Konzern 40 Millionen US-Dollar zu den Aufräumarbeiten beigetragen und seinen Teil damit bereits geleistet. 1998 habe Ecuador Chevron von weiterer Verantwortung befreit.

Nun sei es an dem staatlichen Konzern Petroecuador, der das Erbe von Texaco/Chevron angetreten hat, die übrigen Becken zu säubern. Der staatseigene Konzern betreibt die von Texaco hinterlassenen Anlagen weiter und vergibt Konzessionen an internationale Konzerne. Weder die Ministerien für Energie und Umwelt noch Petroecuador antworteten auf Anfragen

der SZ mit der Bitte um Stellungnahme.

Pablo Fajardo: Der Anwalt, der sich mit der Ölindustrie anlegt

„Seit wir diesen Prozess begonnen haben, sind 29 Jahre vergangen. In dieser Zeit sind viele Menschen gestorben“, sagt Anwalt Pablo Fajardo. Für ihn ist der Rechtsstreit noch nicht beigelegt. Er kritisiert, dass wirtschaftliche Interessen über Menschenrechte gestellt würden, indem sich internationale Konzerne wie Chevron aus der Affäre zögen. Chevron wollte sich

auf zwei SZ-Anfragen nicht konkret äußern.

Nach dem Urteil von 2011 zog der Konzern seine Vermögenswerte aus Ecuador ab und entzog sich somit der dortigen Gerichtsbarkeit. Um das Urteil vollstrecken zu können, sei es deshalb nötig, in Ländern zu klagen, in denen Chevron aktuell Vermögenswerte hält. „Wir hatten drei Verfahren, in Brasilien, Argentinien und Kanada, aber ohne Erfolg“, sagt Pablo Fajardo. Weltweit würden transnational agierende Großkonzerne sich mithilfe von Subunternehmen vor Klagen in Ländern schützen, in denen sie Schäden anrichten. Auch Chevron nutze solche Strukturen: „Wir wollten sie in Kanada zur Rechenschaft ziehen. Aber dann hieß es: Nein, wer euch Geld schuldet, ist die Chevron Corporation, Chevron Kanada ist ein anderes Unternehmen.“

Der Anwalt, der sich mit Erdölkonzernen und dem Staat anlegt, lebt gefährlich. Immer wieder werde er bedroht, sagt Fajardo. Im August 2022 betreten seiner Schilderung nach zwei Männer das Büro des Anwalts, zielen mit Pistolen auf ihn und zwingen ihn zur Herausgabe seines Laptops.

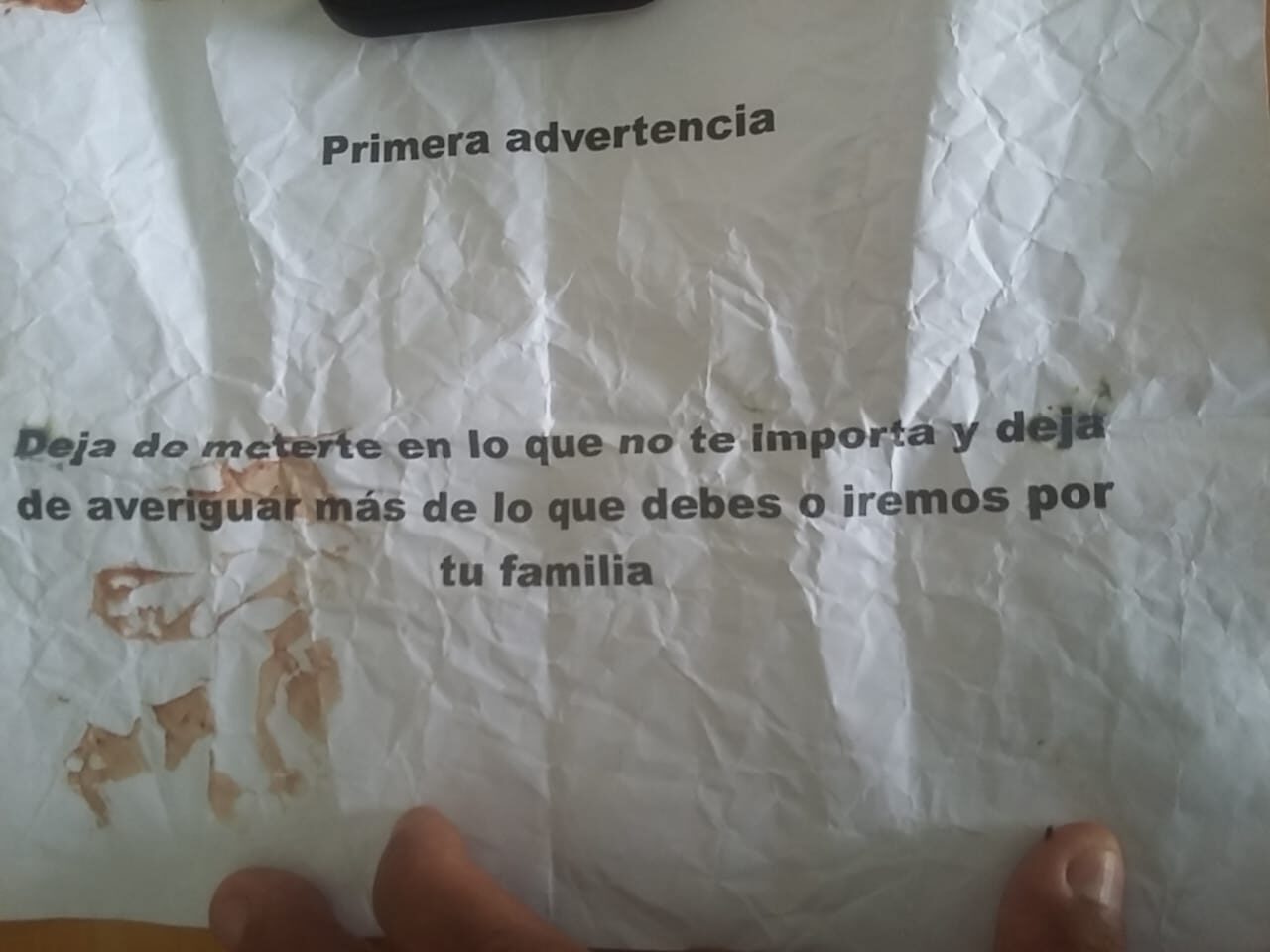

Am 23. Januar 2023 soll es wieder einen Überfall gegeben haben, wieder ein gestohlener Laptop – dieses Mal der des UDAPT-Anwalts Jayro Salazar. Eine Woche später, so schildert es Salazar, soll Salazar auf dem Weg zu einer Verabredung von zwei Männern auf einem Motorrad abgefangen worden sein. Einer steigt ab, wirft ihm einen Zettel ins Gesicht. Ein Messer blitzt auf. Plötzlich klafft eine tiefe Wunde im Oberschenkel des Anwalts. Der Angreifer flüchtet. Auf

dem zerknüllten Papier eine Warnung: Er solle aufhören, sich in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen – sonst werde es seine Familie treffen, so erzählt es Salazar und zeigt seine Wunde und das Drohschreiben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Schilderungen nicht.

„Tief im Inneren glauben wir schon, dass hinter alldem die Ölindustrie steckt“

Rund einen Monat später trifft es Eduardo Mendúa von der indigenen Volkgruppe der Cofán. Mendúa führte im Regenwald ein Widerstandscamp an, um Petroecuador daran zu hindern, auf dem Cofán-Territorium nach Erdöl zu bohren. In der Nacht des 26. Februar setzten zwei Männer nachts mit dem Floß zum Wohnort Mendúas über. Vor seinem Haus töteten sie ihn mit zwölf Schüssen, wie Journalisten vor Ort berichteten.

Wer hinter den Anschlägen stecke? Schwer zu sagen, sagt Salazar. Die UDAPT sei in 23 Prozesse involviert. „Aber tief im Inneren glauben wir schon, dass hinter alldem die großen Ölfirmen stecken.“ Ob er denke, dass auch die Niñas de los mecheros in Gefahr seien? „Ja, tatsächlich

schon“, sagt Salazar. So wie alle Menschen, die sich in Ecuador für Menschen- und Umweltrechte einsetzten. Trotzdem kämpften die jungen Frauen weiter – nicht nur vor Gericht. „Die Menschen kennen die Mecheros, aber wissen oft nicht, welchen Schaden sie verursachen. Dafür wollen die

Mädchen Bewusstsein schaffen.“

Eine der neun Niñas des los mecheros ist Skarlett Naranjo. Mit ihren elf Jahren hat sie bereits gegen einen staatlichen Erdölkonzern geklagt. Hat sie keine Angst? „Manchmal fühle ich mich klein“, sagt sie. Aber ihre Eltern seien für sie da. „Außerdem weiß ich, dass ich das machen muss. Es ist gerecht.“ Skarlett sitzt aufrecht auf der Veranda des Hauses ihrer Eltern etwas außerhalb von Shushufindi. Ihre Augen weit offen, sie wirkt konzentriert. Ein kleiner Hund tobt um sie

herum, im Garten Büsche mit roten Blüten.

Skarlett Naranjo möchte, dass das so bleibt. Dass es in der Region noch Insekten und Blumen gibt, wenn sie selbst irgendwann alt ist und sie ein eigenes Zuhause im Amazonas hat. Manchmal sei sie sehr enttäuscht von Erwachsenen. „Weil sie auf die Welt aufpassen sollten, aber nichts dafür machen.“ Sie sei froh darüber, dass die Mädchen den Fall gewonnen haben, sagt sie. „Aber die Mecheros brennen immer noch.“